Rosarum

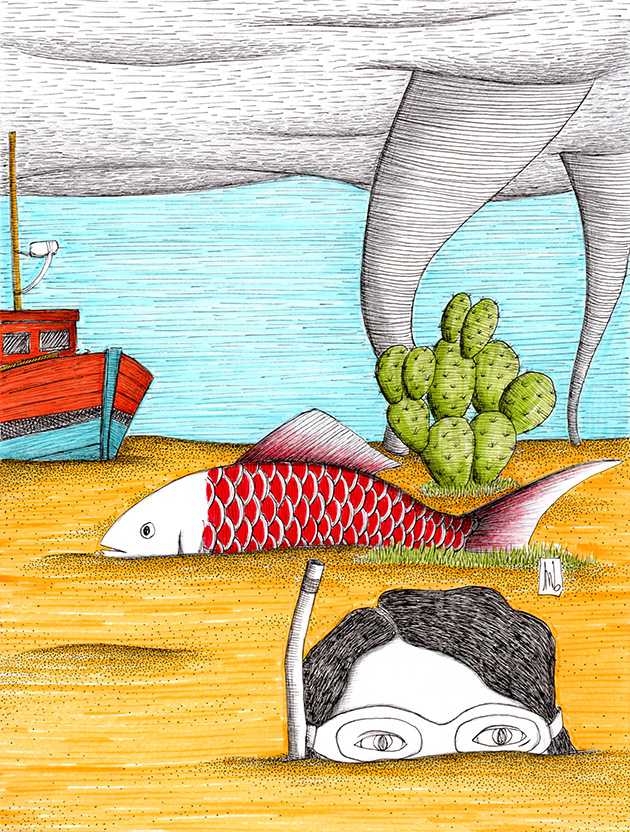

par Maud Biron

Les dessins publiés sur cette page sont réalisés à partir de mots obtenus aléatoirement. Vous pouvez également m’envoyer une liste de 5 mots par mail à l’adresse mb@traitpourtrait.org, en indiquant votre prénom et votre nom.

d’après les mots : crabe – mur – rose – poire – biscuit

Les épaules remontées dans le cou, les coudes rentrés, collés au corps, les poings serrés si fort dans les poches que les ongles entaillent la peau jusqu’au sang, on avance dans le brouillard sans se soucier de se trouver un but. C’est vivre à l’étroit, ça, on le sent bien. Une vie trop petite pour soi, c’est quand même pas de veine, est-on tenté de penser. Et pourquoi nous, précisément, parmi quantité d’autres ? Agacé par tant de fatalité, on se débat de temps en temps. On hausse le ton, comme on l’a vu faire par plus bruyant que soi. On croit déplacer des montagnes, pourtant quand on accepte de prendre un soupçon de recul, on voit que ce ne sont que quelques tempêtes dans un verre d’eau saumâtre. Imbuvable. Alors on doute, prêt à se résigner. L’étroit, c’est déjà ça. Le trop petit, c’est quand même mieux que rien. On capitule, en somme, devant l’adversité.

Ce serait compter sans cette petite voix haut perchée qui va, qui vient, comme bon lui semble. Alors comme ça, on accepte l’étriqué à cause d’un palais trop délicat !, s’indignerait-elle, fort à propos. C’est pathétique !, insisterait-elle, péremptoire. Sûrement, pour la faire taire, on boirait l’eau, le verre et les tempêtes, sans rechigner. On hésiterait sans doute, mais certainement, on finirait par engouffrer les montagnes d’un trait. On serait sonné, et ce serait la moindre des choses. Il est essentiel d’en convenir. Néanmoins, ce qui importerait davantage à ce point de l’aventure, ce serait de regarder vers dedans, pour une fois, pour constater, du soleil dans les yeux, qu’on y a gagné un paysage infini. De quoi se sentir à son aise, quoi que l’on fasse, où que l’on soit.

Tu connais ça, le poids qui reste sur le cœur, prenant ses aises bien malgré soi, la poitrine cadenassée, la tristesse noire assombrissant le paysage, quoi qu’il fasse. On retient ses larmes ou elles ne viennent pas, on ne sait plus très bien qui décide dans tout ça. Il faut avancer malgré tout, c’est ce que l’on se dit, parce que c’est certainement la meilleure chose à faire, pense-t-on. Aller de l’avant, tracer sa route, passer son chemin. On avance donc, cahin-caha, jusqu’à ce moment où, bêtement, profitant d’un moment d’inattention, le pied butte sur un caillou. Trois fois rien, mais qui suffit à nous faire perdre l’équilibre. On bat des bras dans le vide, sans trop y croire, et pourtant à force de s’agiter, de se démener, on parvient à se rétablir. On a eu chaud.

Là, vaguement sonné, on est tenté de s’asseoir sur le bord de la route, histoire de reprendre son souffle. C’est à ce moment, probablement, soulagé mais secoué, la tête ailleurs donc, qu’on se laisse aller, qu’on les laisse aller, toutes les larmes de notre corps, comme on dit, toutes, sans exception. Et c’est là, peut-être, qu’est le vrai courage, car on doit bien l’admettre, on ignore combien elle peut en contenir, cette fichue carcasse. Alors on pleure, on pleure sans trop savoir où ça va nous mener. Au bout de quoi ? Jusqu’à quand ? On pleure et on se désespère, un temps. Mais comme on n’est pas né de la dernière pluie, on a quand même cette vague idée derrière la tête de ce rayon de soleil qui perce soudain le ciel trop bas et vient sécher nos yeux. On sait apprécier l’éclaircie. Détrempé, on se lève en s’ébrouant vivement. C’est agréable. On regarde notre pied, on le pardonne. Ceci fait, on repart, délesté du pire et advienne que pourra.